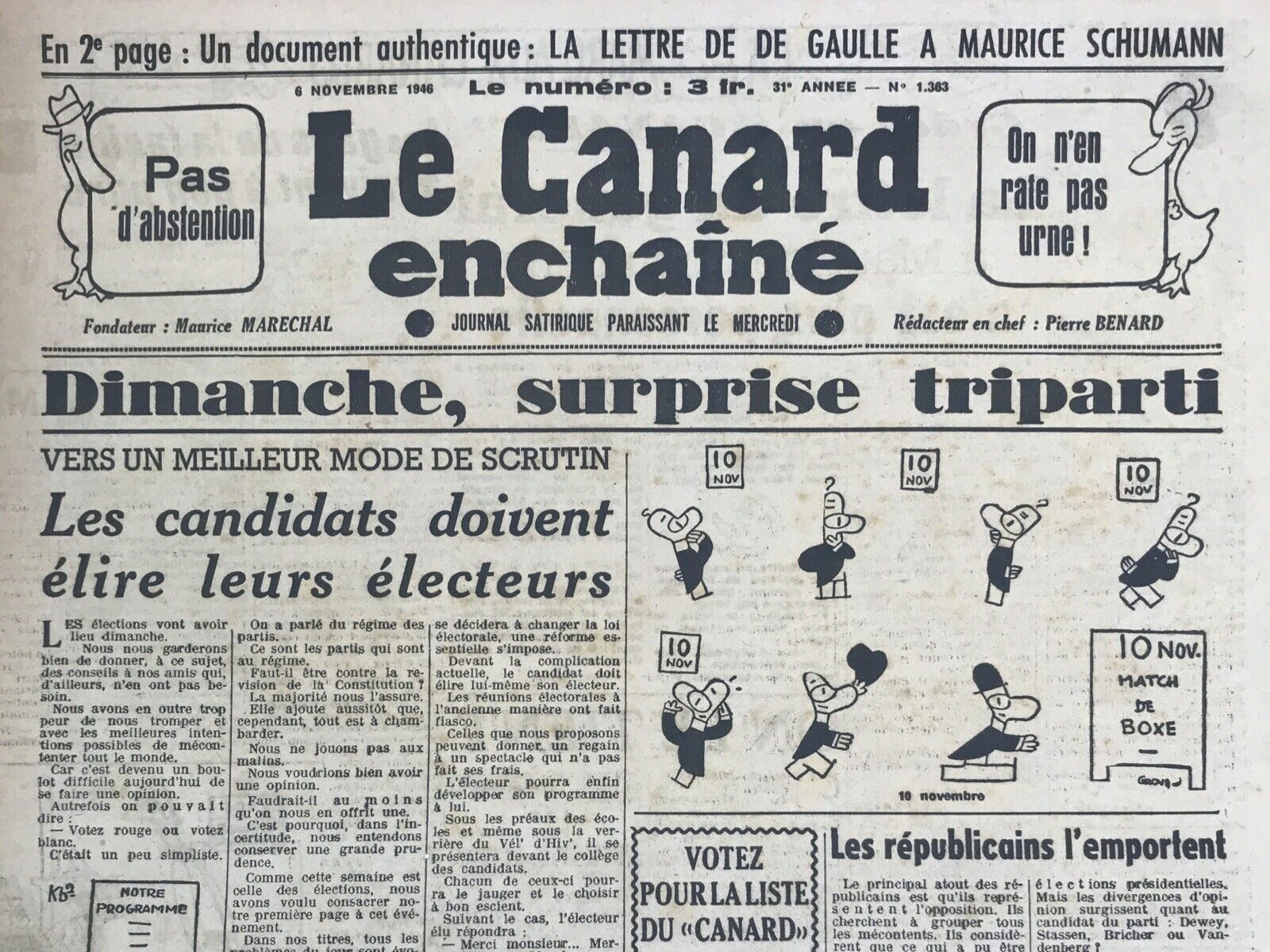

N° 1363 du Canard Enchaîné – 6 Novembre 1946

39,00 €

La lettre de de Gaulle à Maurice Schumann – Nous évoquons un conflit ayant opposé deux figures de la Résistance, deux compagnons de la Libération aussi : Maurice Schumann (1911-1998), qui rejoint Londres dès juin 1940 et qui devient la voix de la France libre sur radio-Londres pendant 4 ans et André Dewavrin (1911-1998), dit le colonel Passy, organisateur et chef des services secrets de la France libre.

Après la démission du général de Gaulle en janvier 1946, Passy est l’objet d’une violente campagne de presse, orchestrée notamment par les communistes, l’accusant d’avoir détourné des fonds secrets durant la guerre pour financer le mouvement gaulliste. L’affaire Passy prend des relents d’affaire Dreyfus. Les poursuites judiciaires sont finalement abandonnées.

Schumann n’étant pas intervenu pour le défendre, Passy publie une lettre publique accusant Schumann de lâcheté, pour avoir eu peur de sauter en parachute lors d’une opération du débarquement.Ulcéré, ce dernier en appelle à de Gaulle comme témoin de moralité et arbitre suprême : « Si vous ne me donnez pas un signe de sympathie, je ne survivrai pas. » Peu après, il se prévaut d’une lettre reçue du général, qui le laverait de tout soupçon.

Mais, dans le numéro 1363 du 6 novembre 1946, Le Canard enchaîné publie ladite lettre, qui s’avère subtilement accablante pour Schumann : « 1. Vous attribuez trop d’importance à l’affaire. On a vu des gens très braves au feu qui reculaient au moment de sauter en parachute.Vous avez eu tort de vous mettre en avant pour cette mission de Bretagne, car, pendant quatre ans, vous n’avez pas bougé. 2. Quant à la lettre de Passy, voici ma façon de penser : Il vous a outragé, mais il faut reconnaître que sa fureur est explicable. Il a répondu par l’outrage à l’infamie. L’infamie, c’est le fait de lui avoir refusé un jugement. Infamie à laquelle votre parti a contribué activement ou passivement car le président du Conseil, le ministre des Armées et le ministre de la Justice sont tous les trois MRP jusqu’à preuve du contraire. Voilà ce qui arrive dans un régime où la justice elle-même est politique. Je souhaite qu’on mette fin à cette affaire pour l’honneur de tous ceux de la Résistance. »

Le Canard le reconnaît : C’est de Gaulle qui a fait en sorte que sa lettre parvienne à l’hebdomadaire…

SP

« Le Cinéma : ‘La Belle et la Bête’ (conte de film) » par Huguette ex-MICRO, publié dans *Le Canard Enchaîné* le 6 novembre 1946, offre une critique nuancée et pleine de contrastes du film de Jean Cocteau, sorti en 1946. La critique commence par une conversation avec une amie, Marie-Louise, qui trouve Cocteau ennuyeux au cinéma malgré son charme en conversation. Huguette, tout en promettant de ne pas ennuyer ses lecteurs, exprime son enchantement et son émotion pour le film, regrettant seulement que la Bête ne reste pas une bête.

Huguette mentionne des réserves sur le film, notamment le style chargé du décorateur Christian Bérard, qu’elle trouve parfois excessif avec ses répétitions de motifs et sa grande consommation de fumée pour les effets de lumière. Elle apprécie cependant les décors plus simples de Bérard et suggère que ce dernier aurait bénéficié de plus de discipline et de direction pour aller au-delà de ses trouvailles spontanées.

Elle critique également le jury du Festival de Cannes pour ne pas avoir distingué ce film exceptionnel. Huguette estime que Cocteau, ravi par l’utilisation de la caméra et du studio, s’est laissé emporter par son propre jeu, oubliant parfois son rôle d’auteur. Elle note que Cocteau s’est souvent laissé remplacer par les talents de Bérard, Auric pour la musique, et Marais pour le jeu, mais que sa propre voix aurait dû être plus présente dans le film. Elle regrette l’absence de trois scènes qui auraient pu enrichir l’histoire et trouve que le silence de Cocteau a transformé ses personnages en statues de marbre.

La critique compare le travail de Cocteau à celui de Marcel Carné dans « Les Visiteurs du soir », notant que Cocteau semble comprendre le secret des dieux, contrairement à Carné. Elle admire Jean Marais dans le rôle de la Bête et Josette Day pour sa grâce et justesse dans le rôle de la Belle. Les autres acteurs, ainsi que la partition de Georges Auric et la photographie d’Henri Alekan, sont également salués.

En conclusion, Huguette affirme que « La Belle et la Bête » est un film à voir, malgré ses défauts, et prédit qu’on en parlera encore dans dix ans comme d’un film marquant. Elle termine par une réflexion autocritique sur sa tendance à se concentrer sur les défauts du film en raison de la déception causée par l’absence de l’écrivain Cocteau.

Cette critique, bien que parsemée de critiques sévères, exprime un grand respect pour l’œuvre et son importance dans le paysage cinématographique mondial, tout en offrant une analyse détaillée des aspects artistiques et techniques du film.

Si vous désirez voir le détail d'une pochette, merci de cliquer sur un des liens:

En stock

Nos Exemplaires du Canard Enchaîné sont archivés dans de bonnes conditions de conservation (obscurité, hygrométrie maitrisée et faible température), ce qui s'avère indispensable pour des journaux anciens.

Lumière : obscurité complète. Les UV agissent sur la lignine du papier et opèrent un jaunissement, souvent visible sur des journaux pliés et empilés, ne voyant la lumière du jour que sur la tranche...Le jaunissement s'accentue avec le temps et rend le papier cassant (casse de la fibre de cellulose) et fragilisé au bout de quelques années.

Hygrométrie : le taux est compris entre 45 et 65 %. Un taux trop bas entraîne un dessèchement du papier, ce qui le raidit et le rend cassant. A l'inverse, un taux trop élevé peut favoriser l'apparition de traces de moisissures.

Faible température : la température idéale pour la conservation de vieux papiers est comprise entre 16 et 20°C. Une température trop élevée peut aussi assécher le papier et le rendre cassant jusqu'à l'émiettement et accélérer les processus chimiques de dégradation du papier. Une température trop faible favorise l'augmentation du taux d'hygrométrie.

Tous les numéros sont stockés à plat et pliés seulement en 2 (le pli est horizontal). Le pliage en 4 est à proscrire : le papier est fortement fragilisé à la jonction des deux plis, formant après quelques années un trou, au milieu de chaque page...). A fortiori, les pliages en 6 ou en 12 (longtemps utilisé pour les expéditions) génèrent d'importants dégâts sur le papier, dans le temps.

Certains numéros parmi les plus anciens sont archivés pleine page dépliée. La pliure centrale des fascicules, déjà présente lors de leur diffusion et de leur vente, constitue souvent une zone de dégradation accélérée du support : on y observe un jaunissement précoce du papier, signe d’une acidité et d’une fragilité importante. Le maintien de cette pliure ne fait qu’accentuer le processus de dégradation, et se traduit par des risques élevés de déchirures à la manipulation.

Les photos des Unes présentées sur le site correspondent à celles des exemplaires originaux proposés à la vente, ou celle d'exemplaires de qualité de conservation équivalente. Elles sont prises en lumière naturelle, sans filtres, les teintes visibles à l'écran pouvant ne pas refléter parfaitement celles du papier.

Les numéros d'avant-guerre, plus rares et donc proposés en quantités limitées, présentent souvent une usure, une fragilité plus importante. Les traces du temps, telles que jaunissement lié à l'insolation ou simplement la lumière, rousseurs, traces d'humidité, plis marqués, cassures du papier fréquemment dans les coins ou le long des plis, se sont plus ou moins installés sur ces publications dont le papier approche le siècle d'âge.

Les collections de journaux non reliés présentent un fort risque de dégradation. Conservés en liasses, parfois ficelées, les fascicules sont en effet particulièrement sensibles aux contraintes mécaniques (tassement, pliures). Hormis les numéros d'avant-guerre, devenant relativement rares, les autres numéros sont écartés de notre stock dès lors qu'ils présentent ces défauts impossibles à corriger, comme des pliures marquées, jaunies ou cassantes, notamment en verticalité du journal.

Les numéros les plus anciens (de l'origine aux années 30), ont pu faire l'objet de restaurations, en fonction des besoins et dans les règles de l’art : réparations de déchirures, petits trous, renforcement des marges et des plis centraux au moyen de papier type Filmoplast, sans acide, reprise des faux plis au fer chaud.

L’évolution du format du Journal dans l’histoire :

De 1916 à 1921 : 31 X 43 cm - 4 pages -

De 1921 à 1940 : 37 X 54 cm - 4 pages -

De 1944 à 1948 : 30 X 43 cm - 4 pages -

Quelques très rares numéros sur 2 pages entre 1939 et 1945, impactés par la censure.

Le Canard ne retrouve son format d'avant-guerre qu'en 1948 :

De 1948 à 1957 : 38 X 60 cm - 4 pages* -

De 1957 à 1966 : 38 X 60 cm - 6 pages* -

De 1966 à 1987 : 38 X 60 cm - 8 pages* -

De 1988 à 2004 : 36 X 58 cm - 8 pages* -

*hors numéros spéciaux