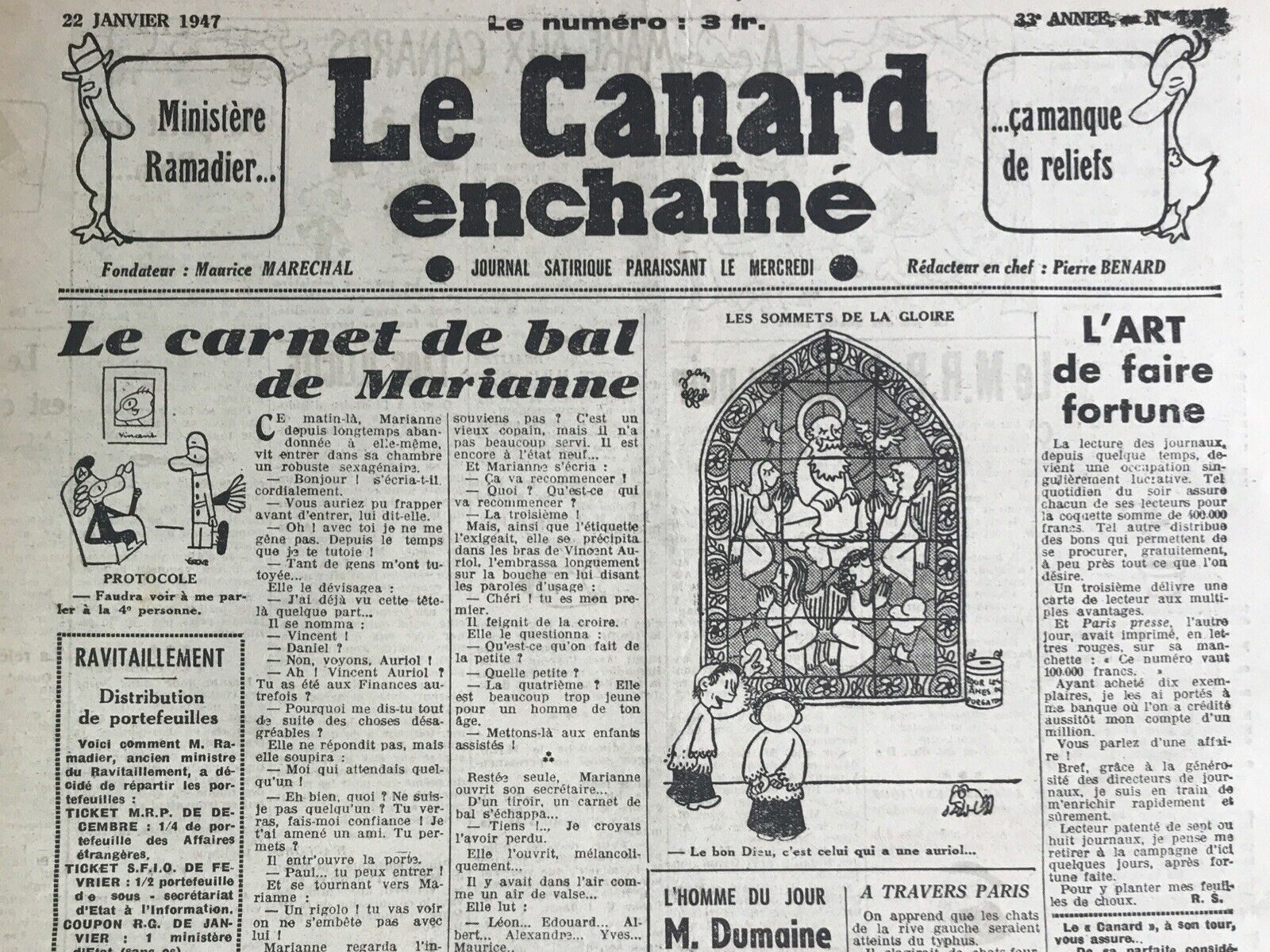

N° 1374 du Canard Enchaîné – 22 Janvier 1947

39,00 €

16 janvier 1947, l’élection de Vincent Auriol (1884-1966) à la présidence de la République (il inaugure la fonction sous la IVème République naissante et devient le premier chef d’Etat socialiste en France). Dure époque : inflation des produits alimentaires, restrictions, pénuries, marché noir, dévaluation brutale du franc, grèves…

Dans le numéro 1374 du Canard enchaîné du 22 janvier 1947, Tréno, le rédacteur en chef, lui adresse une prière :

– Grand saint Vincent, Ô saint Vincent auréole,

Puisque te voilà maintenant dans une belle niche, où tu renoues la tradition des saints méridionaux, des saings avé l’assent, qui du bienheureux Emile de la Drôme (*) à saint Gastounet d’Aigues-Vives (**), en passant par saint Armand du Loupillon (***), nous valurent de si heureux septennats.

Fasse que le tien redevienne celui des vaches grasses.

Parce que les vaches maigres, on en a, si l’on ose dire, soupé

Ô saint Vincent, intercède auprès du Tout Puissant, c’est-à-dire du producteur, celui dont la devise est « Cheptel est notre bon plaisir »…

Supplie-le d’être moins vache.

Impose lui un maximum vital.

Coffre-le, s’il le faut, pour attentat à la sûreté de l’État.

Saint Vincent, fais pour nous un miracle…

De miracle il n’y eut pas, Auriol finit son septennat en 1954, sans solliciter un second mandat. SP

NdR: (*) Emile Loubet (**) Gaston Doumergue (***) Armand Fallières

Dans son article « La plus grande mystification du siècle » publié le 22 janvier 1947 dans Le Canard Enchaîné, R. Tréno dénonce avec une ironie mordante la clémence et la récompense accordées à certains collaborateurs économiques de la Seconde Guerre mondiale. Tréno utilise une comparaison frappante et une satire mordante pour critiquer cette situation.

L’auteur commence par imaginer une proposition faite aux journalistes collaborateurs condamnés, leur offrant la liberté et une rémunération royale en échange de leur travail pour la France, malgré leurs actes de trahison passés. Ce scénario fictif choque et indigne par son absurdité, illustrant le paradoxe de récompenser ceux qui ont trahi leur pays. Tréno révèle ensuite que cette offre n’a pas été faite aux journalistes collaborateurs, mais aux entrepreneurs qui ont construit le mur de l’Atlantique pour les Allemands, ajoutant une couche de satire à son argumentation.

L’exemple concret de Jean Pagès, entrepreneur à Montpellier, illustre cette ironie. Après avoir construit des ouvrages bétonnés pour les Allemands pendant la guerre, Pagès se voit offrir un nouveau contrat lucratif pour démolir ces mêmes ouvrages. Tréno décrit avec sarcasme comment Pagès, loin de payer pour ses actions passées, en profite encore en facturant des travaux fictifs et en escroquant le gouvernement français.

L’article souligne l’absurdité et l’injustice de cette situation, où les collaborateurs économiques bénéficient d’une clémence et de récompenses financières, tandis que d’autres sont punis sévèrement. Tréno critique l’hypocrisie de l’épuration, affirmant que la véritable justice n’est pas rendue et que cette clémence économique constitue une mystification.

En conclusion, Tréno appelle à la cohérence et à la reconnaissance de cette hypocrisie. S’il est accepté que les collaborateurs économiques bénéficient de telles largesses, alors, selon lui, il serait logique d’ouvrir également les portes des prisons pour les autres collaborateurs moins chanceux. Ce commentaire acerbe met en lumière les contradictions et les injustices de l’après-guerre en France, utilisant l’ironie pour souligner la nécessité d’une véritable justice et d’une épuration cohérente.

Si vous désirez voir le détail d'une pochette, merci de cliquer sur un des liens:

En stock

Nos Exemplaires du Canard Enchaîné sont archivés dans de bonnes conditions de conservation (obscurité, hygrométrie maitrisée et faible température), ce qui s'avère indispensable pour des journaux anciens.

Lumière : obscurité complète. Les UV agissent sur la lignine du papier et opèrent un jaunissement, souvent visible sur des journaux pliés et empilés, ne voyant la lumière du jour que sur la tranche...Le jaunissement s'accentue avec le temps et rend le papier cassant (casse de la fibre de cellulose) et fragilisé au bout de quelques années.

Hygrométrie : le taux est compris entre 45 et 65 %. Un taux trop bas entraîne un dessèchement du papier, ce qui le raidit et le rend cassant. A l'inverse, un taux trop élevé peut favoriser l'apparition de traces de moisissures.

Faible température : la température idéale pour la conservation de vieux papiers est comprise entre 16 et 20°C. Une température trop élevée peut aussi assécher le papier et le rendre cassant jusqu'à l'émiettement et accélérer les processus chimiques de dégradation du papier. Une température trop faible favorise l'augmentation du taux d'hygrométrie.

Tous les numéros sont stockés à plat et pliés seulement en 2 (le pli est horizontal). Le pliage en 4 est à proscrire : le papier est fortement fragilisé à la jonction des deux plis, formant après quelques années un trou, au milieu de chaque page...). A fortiori, les pliages en 6 ou en 12 (longtemps utilisé pour les expéditions) génèrent d'importants dégâts sur le papier, dans le temps.

Certains numéros parmi les plus anciens sont archivés pleine page dépliée. La pliure centrale des fascicules, déjà présente lors de leur diffusion et de leur vente, constitue souvent une zone de dégradation accélérée du support : on y observe un jaunissement précoce du papier, signe d’une acidité et d’une fragilité importante. Le maintien de cette pliure ne fait qu’accentuer le processus de dégradation, et se traduit par des risques élevés de déchirures à la manipulation.

Les photos des Unes présentées sur le site correspondent à celles des exemplaires originaux proposés à la vente, ou celle d'exemplaires de qualité de conservation équivalente. Elles sont prises en lumière naturelle, sans filtres, les teintes visibles à l'écran pouvant ne pas refléter parfaitement celles du papier.

Les numéros d'avant-guerre, plus rares et donc proposés en quantités limitées, présentent souvent une usure, une fragilité plus importante. Les traces du temps, telles que jaunissement lié à l'insolation ou simplement la lumière, rousseurs, traces d'humidité, plis marqués, cassures du papier fréquemment dans les coins ou le long des plis, se sont plus ou moins installés sur ces publications dont le papier approche le siècle d'âge.

Les collections de journaux non reliés présentent un fort risque de dégradation. Conservés en liasses, parfois ficelées, les fascicules sont en effet particulièrement sensibles aux contraintes mécaniques (tassement, pliures). Hormis les numéros d'avant-guerre, devenant relativement rares, les autres numéros sont écartés de notre stock dès lors qu'ils présentent ces défauts impossibles à corriger, comme des pliures marquées, jaunies ou cassantes, notamment en verticalité du journal.

Les numéros les plus anciens (de l'origine aux années 30), ont pu faire l'objet de restaurations, en fonction des besoins et dans les règles de l’art : réparations de déchirures, petits trous, renforcement des marges et des plis centraux au moyen de papier type Filmoplast, sans acide, reprise des faux plis au fer chaud.

L’évolution du format du Journal dans l’histoire :

De 1916 à 1921 : 31 X 43 cm - 4 pages -

De 1921 à 1940 : 37 X 54 cm - 4 pages -

De 1944 à 1948 : 30 X 43 cm - 4 pages -

Quelques très rares numéros sur 2 pages entre 1939 et 1945, impactés par la censure.

Le Canard ne retrouve son format d'avant-guerre qu'en 1948 :

De 1948 à 1957 : 38 X 60 cm - 4 pages* -

De 1957 à 1966 : 38 X 60 cm - 6 pages* -

De 1966 à 1987 : 38 X 60 cm - 8 pages* -

De 1988 à 2004 : 36 X 58 cm - 8 pages* -

*hors numéros spéciaux