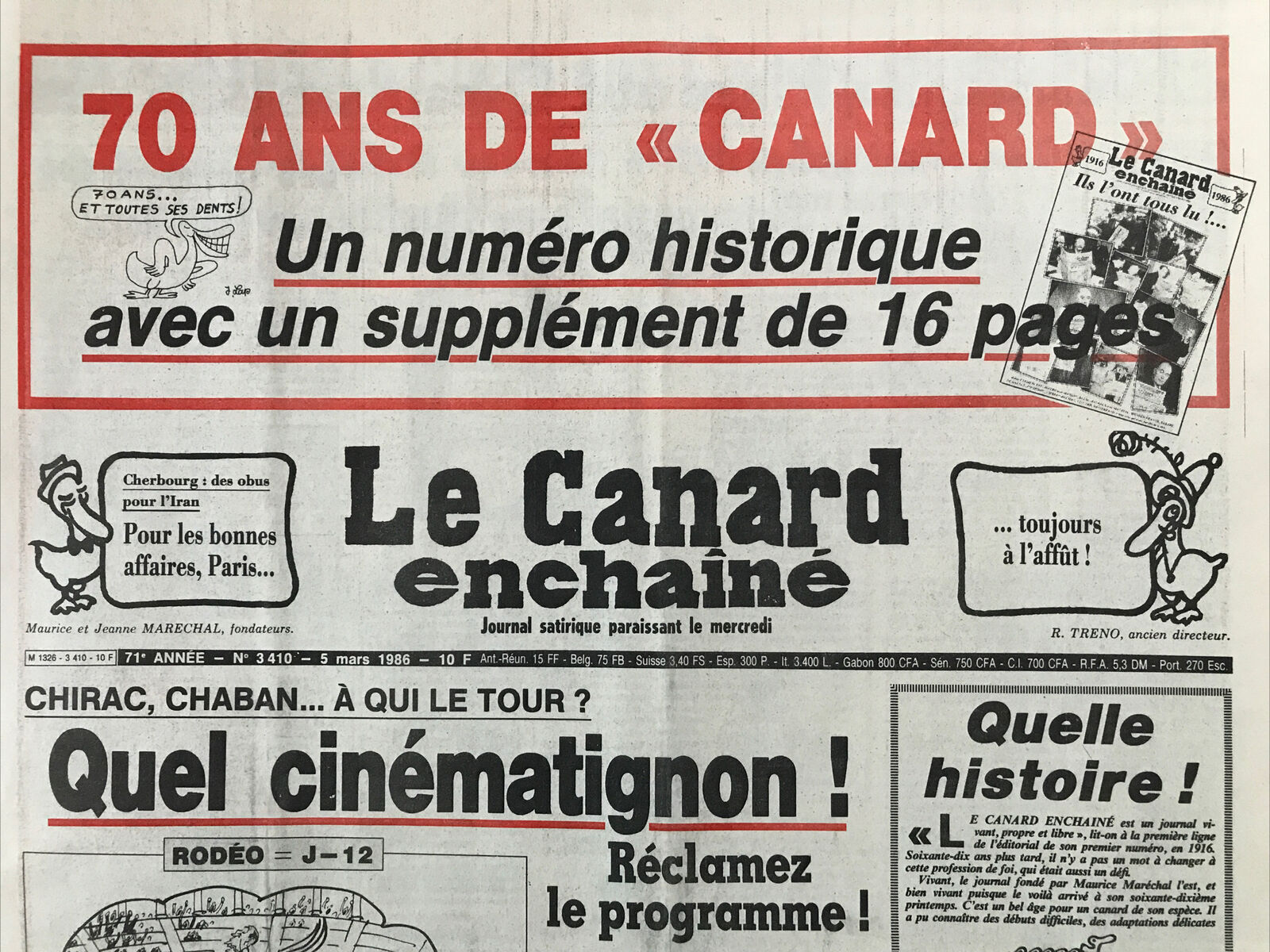

N° 3410 du Canard Enchaîné – 5 Mars 1986

29,00 €

Affaire Luchaire, y’a de l’obus !

La guerre entre l’Irak et l’Iran éclate en septembre 1980. Les deux belligérants ont besoin d’armes et de munitions, mais un embargo, décidé en 1979 par la plupart des pays européens, empêche leur vente légalement. Un trafic occulte se met alors en place, transitant par des pays non signataires de l’embargo, comme le Portugal, avec de faux certificats de destination finale.

Le Canard enchaîné est le premier à dénoncer, le 8 mai 1985, la participation, juteuse, « de l’industrie française à ce trafic, grâce notamment à l’appui du GIAT (Groupement industriel de l’armement terrestre), qui vend à l’Irak des canons de 155 mm et, à l’Iran, sur l’autre versant du front, des obus de 155 mm destinés aux canons de même calibre, livrés à Téhéran à l’époque du chah par les États-Unis ». Il révèle le nom du principal fournisseur: la société Luchaire. Le Canard poursuit son enquête mais, à la demande du ministre des Affaires étrangères Roland Dumas, reste volontairement muet pendant dix mois, afin de ne pas compromettre les négociations en cours pour échanger le terroriste Anis Naccache, détenu en France, contre les otages français (Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kauffmann, Michel Seurat) prisonniers au Liban du Hezbollah, affidé de l’Iran.

Le silence ayant été rompu par un article de La Presse de la Manche, Le Canard enchaîné publie alors les fruits de son enquête, affirmant que les ventes d’armes avaient commencé en 1983 et que la commission interministérielle pour l’étude des exportation de matériel de guerre avait donné son accord. Dans ce numéro 3410 du 5 mars 1986, Claude Angeli donne les détails: « Durant l’été 1984, le cargo « Hohenbels » (sous pavillon chypriote) charge à Cherbourg des obus de 155 mm. Le 26 octobre 1984, le « Golden Dolphin » (pavillon grec) en fait autant. Le 9 mars 1985, le cargo « Barenbels » (pavillon grec) embarque des obus de 155 et de 230 mm, toujours à Cherbourg. Destination officielle de toute cette quincaillerie lourde: la Thaïlande. En réalité, ces trois cargos sont allés déposer leurs obus français à Bandar Abbas, un port iranien hors de portée des avions irakiens. Mais sur les documents de la société Luchaire, un seul pays client est mentionné: la Thaïlande. L’hypocrisie est totale et le gouvernement français couvert […] La France n’est pas seule à jouer avec le feu, dit-on pour s’excuser au Quai d’Orsay. En 1982, Washington a livré à l’Iran des pièces de missiles de type Lance, après la libération des otages coincés dans l’ambassade américaine de Téhéran. Israël a aussi fourni à Khomeiny missiles, obus et radars de fabrication américaine […] Quant à l’Allemagne – affirme-t-on méchamment au Quai d’Orsay – elle a livré des gaz asphyxiants aussi bien à l’Irak qu’à l’Iran ».

Après les législatives de mars 1986 et la première cohabitation Mitterrand-Chirac, Le Canard affirma que le trafic d’armes avait continué. L’enquête judiciaire établit que ce fut bien le cas en 1986 et 1987 mais non que le gouvernement français en eût donné l’autorisation. En juin 1988, le juge Michel Legrand prononce un non-lieu général, aucune charge suffisante n’ayant pu être retenue contre les quatre inculpés (notamment le patron de Luchaire, Guy Motais de Narbonne, et deux de ses collaborateurs).

Cette affaire démontre la puissance du complexe militaro-industriel d’une part, et la barrière infranchissable que constitue, pour la justice, le « secret défense », d’autre part. Gauche et droite s’entendirent pour ne pas gêner une activité pourvoyeuse de devises et d’emplois. Quant à la libération des derniers otages français, survenue entre les deux tours de l’élection présidentielle de 1988, elle ne profita guère à J. Chirac et au prix de quelles tractations fut-elle obtenue…?

SP

Si vous désirez voir le détail d'une pochette, merci de cliquer sur un des liens:

En stock

Nos Exemplaires du Canard Enchaîné sont archivés dans de bonnes conditions de conservation (obscurité, hygrométrie maitrisée et faible température), ce qui s'avère indispensable pour des journaux anciens.

Lumière : obscurité complète. Les UV agissent sur la lignine du papier et opèrent un jaunissement, souvent visible sur des journaux pliés et empilés, ne voyant la lumière du jour que sur la tranche...Le jaunissement s'accentue avec le temps et rend le papier cassant (casse de la fibre de cellulose) et fragilisé au bout de quelques années.

Hygrométrie : le taux est compris entre 45 et 65 %. Un taux trop bas entraîne un dessèchement du papier, ce qui le raidit et le rend cassant. A l'inverse, un taux trop élevé peut favoriser l'apparition de traces de moisissures.

Faible température : la température idéale pour la conservation de vieux papiers est comprise entre 16 et 20°C. Une température trop élevée peut aussi assécher le papier et le rendre cassant jusqu'à l'émiettement et accélérer les processus chimiques de dégradation du papier. Une température trop faible favorise l'augmentation du taux d'hygrométrie.

Tous les numéros sont stockés à plat et pliés seulement en 2 (le pli est horizontal). Le pliage en 4 est à proscrire : le papier est fortement fragilisé à la jonction des deux plis, formant après quelques années un trou, au milieu de chaque page...). A fortiori, les pliages en 6 ou en 12 (longtemps utilisé pour les expéditions) génèrent d'importants dégâts sur le papier, dans le temps.

Certains numéros parmi les plus anciens sont archivés pleine page dépliée. La pliure centrale des fascicules, déjà présente lors de leur diffusion et de leur vente, constitue souvent une zone de dégradation accélérée du support : on y observe un jaunissement précoce du papier, signe d’une acidité et d’une fragilité importante. Le maintien de cette pliure ne fait qu’accentuer le processus de dégradation, et se traduit par des risques élevés de déchirures à la manipulation.

Les photos des Unes présentées sur le site correspondent à celles des exemplaires originaux proposés à la vente, ou celle d'exemplaires de qualité de conservation équivalente. Elles sont prises en lumière naturelle, sans filtres, les teintes visibles à l'écran pouvant ne pas refléter parfaitement celles du papier.

Les numéros d'avant-guerre, plus rares et donc proposés en quantités limitées, présentent souvent une usure, une fragilité plus importante. Les traces du temps, telles que jaunissement lié à l'insolation ou simplement la lumière, rousseurs, traces d'humidité, plis marqués, cassures du papier fréquemment dans les coins ou le long des plis, se sont plus ou moins installés sur ces publications dont le papier approche le siècle d'âge.

Les collections de journaux non reliés présentent un fort risque de dégradation. Conservés en liasses, parfois ficelées, les fascicules sont en effet particulièrement sensibles aux contraintes mécaniques (tassement, pliures). Hormis les numéros d'avant-guerre, devenant relativement rares, les autres numéros sont écartés de notre stock dès lors qu'ils présentent ces défauts impossibles à corriger, comme des pliures marquées, jaunies ou cassantes, notamment en verticalité du journal.

Les numéros les plus anciens (de l'origine aux années 30), ont pu faire l'objet de restaurations, en fonction des besoins et dans les règles de l’art : réparations de déchirures, petits trous, renforcement des marges et des plis centraux au moyen de papier type Filmoplast, sans acide, reprise des faux plis au fer chaud.

L’évolution du format du Journal dans l’histoire :

De 1916 à 1921 : 31 X 43 cm - 4 pages -

De 1921 à 1940 : 37 X 54 cm - 4 pages -

De 1944 à 1948 : 30 X 43 cm - 4 pages -

Quelques très rares numéros sur 2 pages entre 1939 et 1945, impactés par la censure.

Le Canard ne retrouve son format d'avant-guerre qu'en 1948 :

De 1948 à 1957 : 38 X 60 cm - 4 pages* -

De 1957 à 1966 : 38 X 60 cm - 6 pages* -

De 1966 à 1987 : 38 X 60 cm - 8 pages* -

De 1988 à 2004 : 36 X 58 cm - 8 pages* -

*hors numéros spéciaux