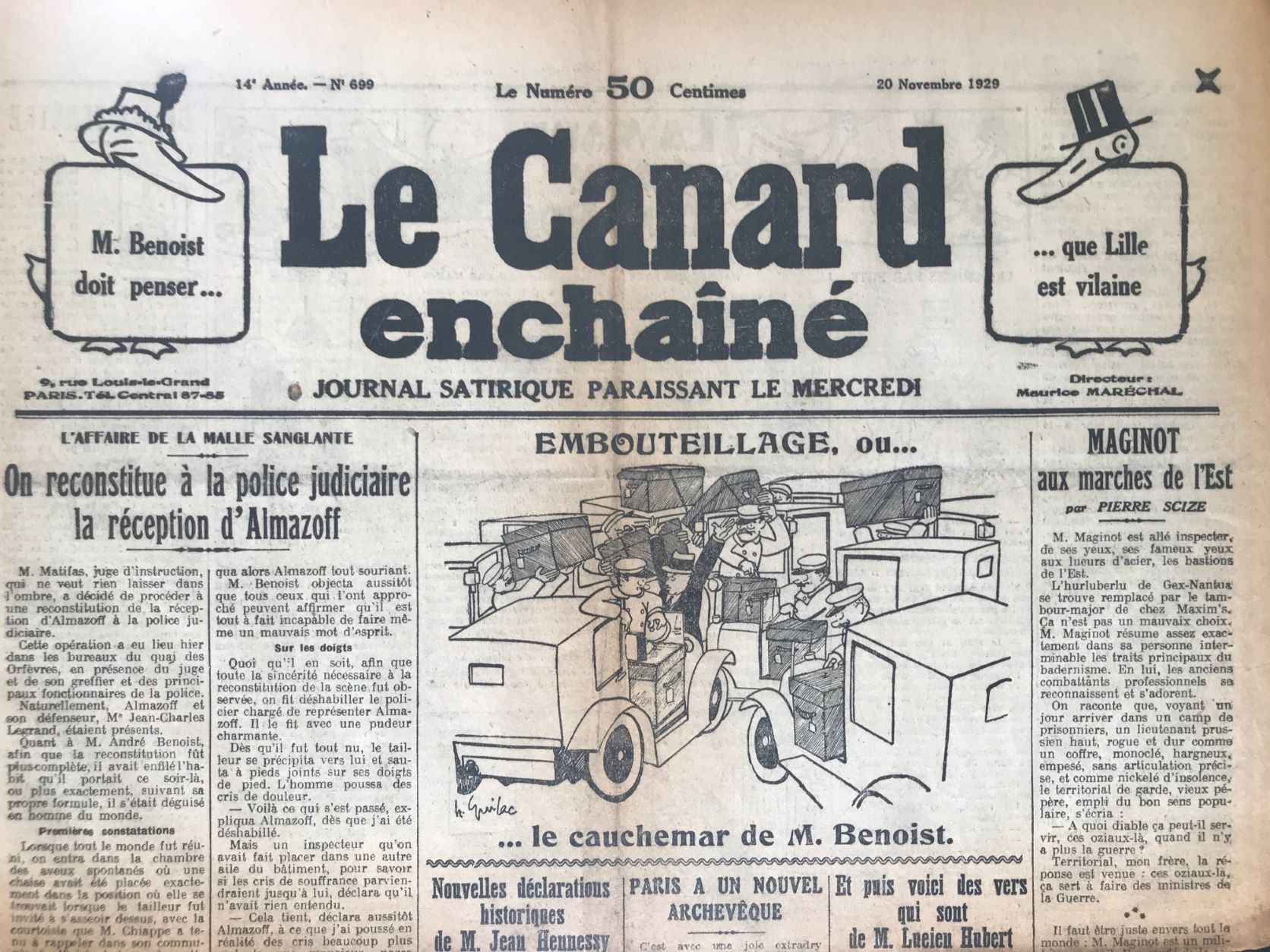

N° 699 du Canard Enchaîné – 20 Novembre 1929

59,00 €

Dès 1925, la « Commission de Défense du Territoire » propose l’édification d’un « système discontinu de régions fortifiées », de la mer du Nord à la Méditerranée, soit sur plus de 700 km. Succédant en 1929 à Paul Painlevé comme ministre de la Guerre, André Maginot (1877 – 1932) fait voter par le Parlement un budget de 3,3 milliards de francs (~ 2,3 milliards d’euros) pour construire, en 4 ans, cette nouvelle ligne de défense, statique, que la presse baptisera « ligne Maginot » en 1935, trois ans après sa mort. Maginot est persuadé que des défenses fixes sont la meilleure solution pour répondre aux futures classes démographiques creuses de la France, décimées par la boucherie de la « Grande Guerre ».

Maginot aux marches de l’Est – Dans ce numéro 699 du Canard enchaîné paru le 20 novembre 1929, Pierre Scize relate une inspection des travaux qui débutent : « Avec sa canne-prétexte et ses généraux préférés, Maginot au long bec emmanché d’un long cou, s’en est allé visiter nos bastions de l’Est. Il s’agit de savoir si nous sommes prêts. A quoi ? A tout ! Ces bastions servent à toutes fins comme le sabre de M. Prudhomme. M. Maginot est prêt à jurer sur une coupole bétonnée qu’il est homme à défendre la paix jusqu’au bout et au besoin à l’attaquer. Car on travaille, dans les plaines de l’Est, entre Strasbourg et Longwy. On a creusé dans le sol des trous si larges et si profonds qu’on eût pu y ensevelir d’un seul coup toutes les victimes d’une offensive. Dans ces trous, on a coulé du ciment, on a enfoui de l’acier, des dynamos, des moteurs, on a installé des casernements, des casemates, sans oublier des infirmeries et des salles d’opération bien pourvues. Puis, on a remis de la terre là-dessus et c’est ce qu’on appelle un ouvrage défensif […] C’est que, voyez-vous, il s’agit de montrer aux autres – à ceux d’en face – quels qu’ils soient, que nous sommes là, et même un peu là ! Nous en avons des gamelles et des bidons, des fortins et des bastions, nous en avons ! ».

Scize considère que la ligne Maginot est nuisible car constituant une occasion supplémentaire de fabriquer des canons et d’alimenter la défiance des Allemands. Elle était aussi inutile en raison du développement de nouvelles armes, notamment l’aviation : « Et les fabricants d’avions de France et d’Allemagne rigolent en cadence. Enfouissez-vous sous la terre, braves guerriers. Nous passerons à quinze cents mètres au-dessus. Suffoquez dans vos souterrains : les hélices ronfleront, vissées dans l’air libre. Et dans nos belles petites carlingues, deux ou trois tonnes de bombes prêtes à choir a une vitesse croissante au carré de la distance, pèseront délicieusement, comme fruit mûr à la branche d’automne ».

En passant en mai 1940 par la Belgique et par les Ardennes, massif naturel considéré comme infranchissable par les galonnés de l’armée française, contournant les zones les plus fortifiées, l’offensive éclair allemande perça la ligne, la prit à revers et la rendit inefficace et obsolète.

SP

Si vous désirez voir le détail d'une pochette, merci de cliquer sur un des liens:

En stock

Nos Exemplaires du Canard Enchaîné sont archivés dans de bonnes conditions de conservation (obscurité, hygrométrie maitrisée et faible température), ce qui s'avère indispensable pour des journaux anciens.

Lumière : obscurité complète. Les UV agissent sur la lignine du papier et opèrent un jaunissement, souvent visible sur des journaux pliés et empilés, ne voyant la lumière du jour que sur la tranche...Le jaunissement s'accentue avec le temps et rend le papier cassant (casse de la fibre de cellulose) et fragilisé au bout de quelques années.

Hygrométrie : le taux est compris entre 45 et 65 %. Un taux trop bas entraîne un dessèchement du papier, ce qui le raidit et le rend cassant. A l'inverse, un taux trop élevé peut favoriser l'apparition de traces de moisissures.

Faible température : la température idéale pour la conservation de vieux papiers est comprise entre 16 et 20°C. Une température trop élevée peut aussi assécher le papier et le rendre cassant jusqu'à l'émiettement et accélérer les processus chimiques de dégradation du papier. Une température trop faible favorise l'augmentation du taux d'hygrométrie.

Tous les numéros sont stockés à plat et pliés seulement en 2 (le pli est horizontal). Le pliage en 4 est à proscrire : le papier est fortement fragilisé à la jonction des deux plis, formant après quelques années un trou, au milieu de chaque page...). A fortiori, les pliages en 6 ou en 12 (longtemps utilisé pour les expéditions) génèrent d'importants dégâts sur le papier, dans le temps.

Certains numéros parmi les plus anciens sont archivés pleine page dépliée. La pliure centrale des fascicules, déjà présente lors de leur diffusion et de leur vente, constitue souvent une zone de dégradation accélérée du support : on y observe un jaunissement précoce du papier, signe d’une acidité et d’une fragilité importante. Le maintien de cette pliure ne fait qu’accentuer le processus de dégradation, et se traduit par des risques élevés de déchirures à la manipulation.

Les photos des Unes présentées sur le site correspondent à celles des exemplaires originaux proposés à la vente, ou celle d'exemplaires de qualité de conservation équivalente. Elles sont prises en lumière naturelle, sans filtres, les teintes visibles à l'écran pouvant ne pas refléter parfaitement celles du papier.

Les numéros d'avant-guerre, plus rares et donc proposés en quantités limitées, présentent souvent une usure, une fragilité plus importante. Les traces du temps, telles que jaunissement lié à l'insolation ou simplement la lumière, rousseurs, traces d'humidité, plis marqués, cassures du papier fréquemment dans les coins ou le long des plis, se sont plus ou moins installés sur ces publications dont le papier approche le siècle d'âge.

Les collections de journaux non reliés présentent un fort risque de dégradation. Conservés en liasses, parfois ficelées, les fascicules sont en effet particulièrement sensibles aux contraintes mécaniques (tassement, pliures). Hormis les numéros d'avant-guerre, devenant relativement rares, les autres numéros sont écartés de notre stock dès lors qu'ils présentent ces défauts impossibles à corriger, comme des pliures marquées, jaunies ou cassantes, notamment en verticalité du journal.

Les numéros les plus anciens (de l'origine aux années 30), ont pu faire l'objet de restaurations, en fonction des besoins et dans les règles de l’art : réparations de déchirures, petits trous, renforcement des marges et des plis centraux au moyen de papier type Filmoplast, sans acide, reprise des faux plis au fer chaud.

L’évolution du format du Journal dans l’histoire :

De 1916 à 1921 : 31 X 43 cm - 4 pages -

De 1921 à 1940 : 37 X 54 cm - 4 pages -

De 1944 à 1948 : 30 X 43 cm - 4 pages -

Quelques très rares numéros sur 2 pages entre 1939 et 1945, impactés par la censure.

Le Canard ne retrouve son format d'avant-guerre qu'en 1948 :

De 1948 à 1957 : 38 X 60 cm - 4 pages* -

De 1957 à 1966 : 38 X 60 cm - 6 pages* -

De 1966 à 1987 : 38 X 60 cm - 8 pages* -

De 1988 à 2004 : 36 X 58 cm - 8 pages* -

*hors numéros spéciaux